40代のおっさんは英語を話せるようになれるのか

英語学習1週目(1日目~7日目)

希望に満ちた1日目

さて、新たな実証実験を開始します。

「40代中年オヤジが、ほぼ0から英語を勉強して日常会話レベルの英語を習得できるのか」というのが今回の実験内容です。

私は一応大学受験を経験しましたが、英語学習はそこでストップしました。

今では英語の記憶はほぼ0に近い状態です。この状態をスタート地点として検証していきます。

目標は別記事を用意しておりますのでそちらをご参照ください。

学習の順番としては

1.発音知識

2.文法知識

3.単語知識

の順に一つ一つ学習していきます。

よって、本日からは発音知識を勉強していきます。

使用する教材は「英語 発音記号の鬼50講」米山明日香先生著 です。

本日は「ア」の発音記号について学習をしました。

「ア」だけでもかなりの数ありました。どうやら英語には短母音、長母音、二重母音の3種類があり、

長母音の数だけでも7種類存在します。驚きです。

このようなこと学校で習ったでしょうか?記憶にございません。

とても新鮮な気持ちで本日の学習を終えることが出来ました。

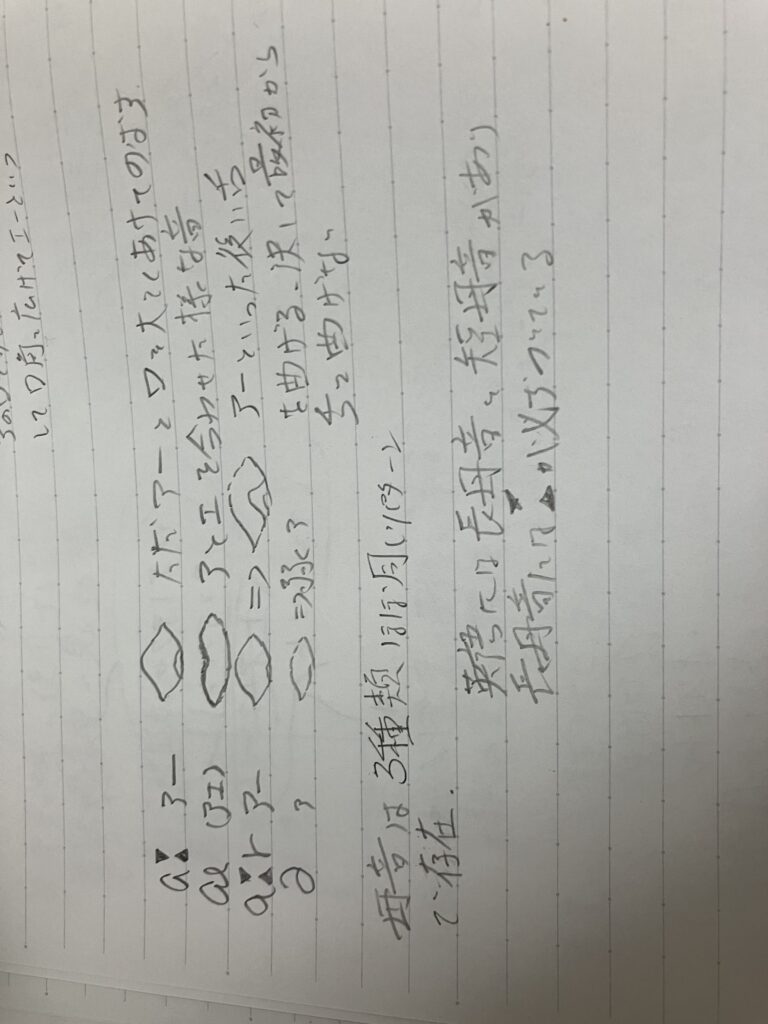

見にくくて申し訳ございませんが、本日の勉強時の殴り書きです。

これから数週間は習慣化を意識し、体が負担を感じない時間で学習を進め、心地よい状態で終えることを目標とします。習慣化の過程で学習時間を少しずつ増やしていきます。

退屈と絶望の2日目

本日朝は、有声音と無声音という2つの音があることを学びました。「z」が有声音「s」が無声音だから、文字にしたら濁点があるのが有声音なのだろう。

本に書かれている専門用語が中々頭に入ってきません。初めて見る単語が多数です。これは退屈です。どうしよう、眠いぞ。始めたばかりでこれでは先が思いやられます。

こんな調子で2日めの朝の学習が終了しました。正直その時の感情以外書き出せることが何も出てきませんでした。

2日目の夜の学習です。

英語は口の中で舌を口内の色々な位置に置くことで、音を表現する言語のようです。

今回は唇歯音(しんしおん)、摩擦音、歯茎音(しけいおん)という単語が出てきました。今回は何とか書き出すことが出来ました。少し進歩です。

スタンダードなテキストには録音音声が付属しております。今回の学習実験に採用したテキストにも、例にもれず録音音声がついていました。

しかし、テキストに書かれている専門用語を理解するので精一杯です。なので、1回目はまずテキストを読み、専門用語の意味と発音記号を学習することに集中します。

1回目で理解出来なければ、もう一度見直せばよいのです。苦痛やプレッシャーを感じたまま学習を終えるとルーティン化に失敗します。苦痛なく、新しい知識を得ることが出来た喜びを感じた状態で終わらせることが、ルーティン化のコツです。

学習時間も、長く感じて苦痛であれば、5~10分短くすればいい。後から少しずつ延ばせばいいのですから。とにかく学習が毎日の習慣になり、体が学習を求めてよだれを出すまで、根気強く続けるのです。

何かに気付いた3日目

3日目に入ります。朝の学習では軟口蓋音、硬口蓋音、側面音、歯茎音、軟口蓋破裂音、軟口蓋鼻音

を学習しました。見ているだけで眠くなりそうですが、よくよく漢字を見てみます。

すると、これらの漢字が口の中の舌の様子を表しているのです。例えば、軟口蓋音とは、口の中の軟口蓋という部分に舌を当てて発音する音、という感じです。それぞれが口の中のどの部分を表しているのかが分かれば、むしろ分かりやすいのです。

私はテキストのコラムもしっかり読みます。筆者がイギリスに住んでいた時のエピソードが書かれていました。勉強を終えた後は、書き出しをするのですが、書き出せる学習の内容は筆者のエピソードについてが大半でした。

なぜ、大切な知識の部分ではなく、コラムのことをより多く覚えているのでしょうか?

それは、イメージが湧くからかもしれません。筆者はイギリスの労働者階級の町に住まれていたそうです。その内容から治安の悪そうな町のイメージが頭の中に湧いてきて、そのイメージと書かれた内容が結びついて覚えてしまうのでしょうか。

イメージの出来ないものは覚えられない。そういうものなのでしょうか。

その他に出てきた単語で、覚えているものを並べてみます。

長母音、短母音、二重母音、摩擦音、破擦音。これだけしか覚えられてない。

見直しの4日目

4日目です。テキストを1周したのですが、まあまったく学んだことをアウトプット(書き出し)できないです。

ですので、やり方を変えます。まずは、音声も聞きながら数十ページ進んでいましたが、音声は聞くのをやめます。テキストの内容を理解した後、発音音声を聞きながら発音練習をします。ページも数ページ進んで学んだことを書き出す、を繰り返す学習に変えます。

要は沢山のことを一度にやろうとするから頭に残らないのです。ですのでテキストの重要そうな部分のみをピックし、そこだけをアウトプットします。

このやり方をすると、アウトプットできる情報が格段に増えました。進むページは少ないですが、しっかりと頭に残っているので効果的かと思います。

始めたばかりの学習法なので、続けてみて効果の程を実験してみます。

新たな試み開始の5日目

英語学習5日目です。昨日から継続している学習法、テキスト小分け書き出し法を試しています。

書き出せる内容は増えています。また、少しずつ読むことで、頭に残る内容が増えました。

サクサク読んでいたころはほとんど頭に残らなかったのですが、少し読み、書き出す内容を決めて、書き出していく勉強法は一定の効果があるように思います。

また、書かれている内容がイメージ出来れば、頭への定着率が高いことにも気づきました。

例えば、「p」と「b」は破裂音(口の出口の近くで空気を貯めて破裂させる音)で「p」は無声音(喉を震わせない音)「b」は有声音(喉を震わせる音)など、口の中の場所と空気の出し方をイメージ出来れば、案外素直に記憶からアウトプット出来ます。

また、子音には重要な要素があって、下記の3つがあります。

・有声音なのか無声音なのか

→喉を震わせるのか、震わせないのか

・調音の位置

→口の中のどこに空気を貯めるのか

・調音様式

→どのように音を作るのか

調音様式には以下があります

・破裂音

・摩擦音

・破擦音

・鼻音

・側面音

・接近音

眠くなりそうな語句が並んでいます。本当に眠くなってしまいそうですが、音の作り方をダイレクトに表していて、意味がちゃんと分かれば眠気が覚めます。

このようにイメージが出来れば書き出せる項目が増え、知識の定着率があがります。

効果が出そうな方法なので、文字とイメージを結びつけるこの学習方法はおすすめです。

試行錯誤の6日目

本日で6日目。昨日から文字の意味を抽象的でもよいのでイメージするようにして、アウトプットをするようにしています。以前よりはアウトプットできるようになりました。

現時点では、一度にアウトプットできる量が少ないですが、徐々に増えていくのではないかと考えています。

さらに、新たなアウトプット方法を試してみようと思います。かの有名な「マインドマップ」というアウトプット方法です。

「マインドマップ」とは、学習した内容の中で出てきた、関連する単語同士を線で結んだ図を作成するアウトプット方法です。

一つの単語に紐づいた多くの単語が芋づる式に記憶から取り出されることで、学習内容のアウトプット量を増やすことができるメソッドです。

今回から試してみようと思います。本日作成した、初マインドマップの画像がこちら↓

本日は日本語に無い音を学びました。スペルでは「th」とかかれる「ス」と「ズ」の音ですが、舌を甘噛みする様にして空気を口から絞り出したときに出てくる音です。こんな音をどうやって編み出したのでしょうか。ああ、そうか。独特の音を作ってコミュニケーションをとる、他の動物と同じなんだな。

原始人類は色々な音を作って、仲間とコミュニケーションをとっていたのだろうなぁと思いを馳せます。

多くの動物たちも独特の音を奏で、コミュニケーションを取っています。発音の勉強をしていると、人間の使用する言葉も、それらと同じものなのだと実感します。

これまで生きてきた中で、そのようなことを考える機会が一度もなかったように思います。

学習は貴重な気づきを毎回与えてくれます。なんだか楽しいですね。

マインドマップを継続7日め

口の中で音が作られる仕組みが少しずつ理解出来てきました。日本語の漢字の意味が分かれば、音の作り方が分かります。

日本語に無い音が山ほどあります。ただ、音の作り方が分かれば、あとは口の中で舌をどこに置くか、濁点の音か、普通の音か位の区別かなと思います。

勉強方法に関しては、マインドマップがしっくり来ているので、しばらくこのやり方で学習を続けてみたいと思います。出てきた単語はすべて一枚の紙の中に書かれているので、その単語をきっかけに色々思い出せて便利です。

勉強方法はまだまだ試行錯誤が必要な気がします。

コメント